길을 건너기 위해 건널목 신호등 앞에 섰다. 초록색 불로 바뀌자 사람들이 일제히 도로를 건너기 시작한다. 군중 속에서 길을 걷고 있는데 신호등이 깜박깜박 점멸하기 시작한다.신호등의 채근에 마음이 조급해진 사람들이 뛰기 시작한다. 보행 가능 시간이 얼마나 남았는지 모르기 때문이다.

이러한 상황은 보행 시 지팡이에 의존할 수밖에 없는 노인, 한 손에는 유아차를 밀면서 다른 한 손으로는 또 한 명의 아이 손을 잡고 보행하는 보호자, 이동 시 반드시 휠체어 사용이 요구되는 장애인 등 교통 약자들에게는 ‘사선(死線)’을 넘나드는 것과 다름없다.

어떻게 하면 보행자에게 신호가 바뀌는 시간을 쉽게 알려줄 수 있을까. 이 불가피한 고민으로 탄생한 것이 ‘잔여 시간표시기’이다.

2000년 10월 20일 서울 코엑스에서 다자간 국제 정상회의 아셈(ASEM)이 국내에서 처음으로 개최되었다. 당시 영동대로를 가로지르는 횡단보도에 시범적으로 잔여 시간표시기를 선보였고, 이것이 곧 세계에 자랑할 만한 ‘보편적 디자인(유니버설디자인)’ 선도국으로서의 한국이 쏘아 올린 신호탄이 되었다.

보행자에게 도로를 안전하게 건너도 좋다고 안내하는 신호는 도시마다 각양각색이다. 그중에서 독일의 수도 베를린은 도시를 상징하는 아이콘을 신호 전광판에 그림 문자(pictogram)로 활용한 것으로 유명하다. 베를린 보행 신호에 등장한 그림 문자는 교통 심리학자 카를 페글라우(Karl Peglau, 1927-2009)가 주도해 개발한 아이콘이다. 그 이름은 ‘암펠만 베를린(Ampelmann Berlin). ’ 지금까지도 베를린의 인기 상품이자, 베를린이 가장 사랑하는 베를리너(베를린 사람)다.

페글라우는 기계 조립공으로 커리어를 시작해 공업 디자이너로 활동하다가 베를린 훔볼트 대학에서 교통 심리학을 전공한 다재다능한 인물이다. 베를린 장벽이 세워진 후, 동베를린에 고립된 그는 교통 심리학자로서 30년 동안 동독의 도로 교통 안전과 시스템 구축을 이끌었다.

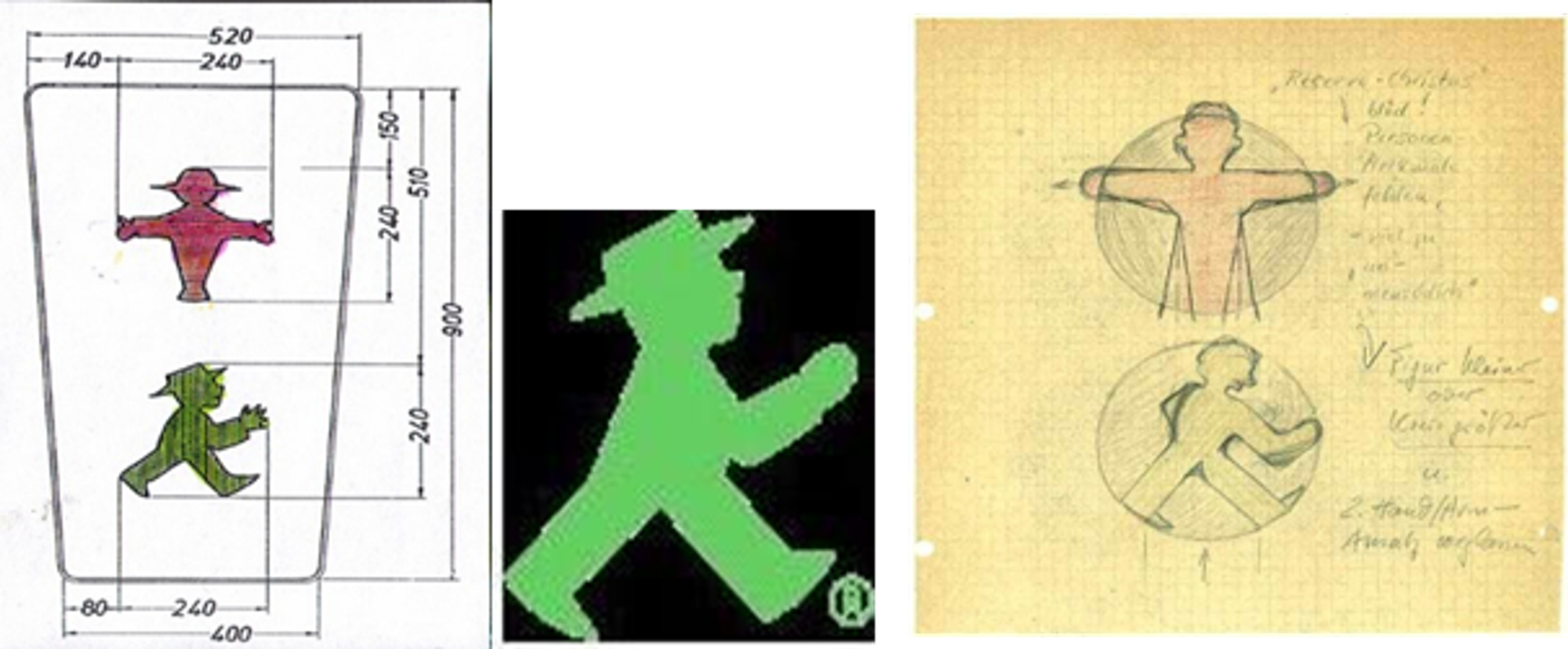

페글라우가 암펠만 베를린을 동독의 교통 시스템에 새로운 보행 신호로 제안한 것은 1961년 10월 13일로, 이듬해인 1962년에 채택되었다. 이후로 암펠만 베를린은 60년이 넘는 시간 동안 베를린 거리를 거니는 이들의 안전을 지키고 있다.

페글라우의 암펠만 베를린은 보편적 디자인의 모범 사례로 평가될 만하다. 그 이유는 다음의 네 가지로 설명할 수 있다.

첫째, 지적 수준에 상관없이 누구나 쉽게 이해할 수 있다는 점이다. 이미지 주체를 사람 형상으로 했기에 ‘차가 아닌 사람을 위한 신호’라는 것을 누구나 쉽게 알 수 있다. 지금으로서는 당연한 이야기지만, 신호등에 사람 형상이 반영된 것은 70년도 채 되지 않았다. 무엇보다 이 신호는 글을 모르는 문맹인, 외국인을 모두 고려한 디자인으로, 배려 깊은 디자인이 어떻게 출발하는지 살펴볼 수 있는 좋은 사례다.

둘째, ‘붉은색-정지’와 ‘초록색-보행’으로 일반 신호와 체계를 통일하여 혼돈을 없앴다는 점이다. 많은 국가에서 흔히 볼 수 있는 ‘흰색-보행’ 혹은 ‘파랑-보행’ 같은 일반 교통 신호 체계와 다른 색을 사용해서 그 시스템에 익숙하지 않은 사람에게 혼란을 야기한다. 이는 보편적 디자인 기본에 위배되는 원칙이다. 아직 보편적 디자인이라는 인식과 공론화가 부족했던 1960년대의 독일이 이와 같은 선구적 신호 체계를 시행할 수 있었던 것은 교통 심리학을 전공한 디자이너 페글라우의 힘이 컸음을 부정할 수는 없을 것이다.

셋째, 보행자의 눈높이에 맞춘 디자인의 탁월성이다. 암펠만 베를린은 만화 캐릭터다운 인상적인 아이콘인 동시에 나이를 가늠할 수 없는 인류로 표상된다. 암펠만 베를린은 ‘오스트 암펠만헨(Ost-Ampelmännchen)이라는 애칭으로 불리는데, 동쪽의 귀여운 교통 신호인이라는 뜻이다. 독일어의 ‘-chen’이라는 꼬리말은 귀엽다는 뜻을 만드는 어미로, 아이처럼 작은 키에 배가 툭 튀어나온 암펠만 베를린의 애칭답다. 이 묘령의 아이콘은 아이에게도, 어른에게도 자신과 동일시하는 상징으로서 높은 수준의 심리 요구를 수용케 하는 효과를 발휘한다.

넷째, ‘일상의 상징’을 아이콘 디자인 정체성으로 삼았다는 점이다. ‘붉은색-정지’의 ‘귀여운 교통 신호인’은 두 팔을 수평으로 벌리고 있다. 이는 독일에서 흔히 볼 수 있는 ‘진입 금지’ 표시인 ‘흰 바탕에 붉은 띠’가 있는 차단기를 연상하는 이미지를 차용한 것이다. ‘초록색-보행’ 신호는 빨리 힘차게 역동적으로 움직이라는 메시지가 포함되어 있다. ‘응원’이기도 하고 ‘요구’이기도 하다. 하나의 국가 혹은 지역에서 매일 보는 이미지를 신호로 사용함으로써, 혼돈을 줄이고 이해를 높인 것이다.

보편적 디자인의 모범 사례로서, 암펠만 베를린의 가치를 살펴보았다. 통일 이후 독일은 동독과 서독의 각기 다른 보행 신호 중 무엇을 채택할지 합의하는 어려운 논쟁 끝에, 결국 동독의 암펠만 베를린을 독일의 대표 보행 신호로 택했다. 그 이유는 아래의 그림(왼쪽)에서 볼 수 있듯 암펠만 베를린이 지닌 명확성, 단순성, 캐릭터성에 있었다. 이는 곧 모든 사람을 아우를 수 있는 보편적 디자인이 무엇인지 이해하는 과정이라고 할 수 있다.

일상에서 마주하는 여러 가지 문제점을 ‘보편적’으로 해결하기 위한 노력은 아주 작은 부분에서부터 시작되어야 한다. 보편적 디자인은 일상에서 만나는 크고 작은 어려움을 어떻게 해소할 수 있을까에 대한 연구의 결과이자 모두에게 당면한 과제와도 같기에 그렇다. 횡단 보도의 신호 체계처럼 너무도 당연하고 익숙한 환경에 보편적 디자인이 적용됨으로써, 모두의 일상이 얼마나 안전해질 수 있는지 우리는 알아야 한다.

차별로부터 자유한 모두를 위한 보편적 디자인. 지구에 사는 모든 이, 좁게는 서울이라는 도시에서 살아가는 모든 시민의 보편적 일상이 가능하도록, 일상 디자인에 큰 관심과 새로운 가능성에 대해 함께 고민할 때다. 이 모든 고민이 서울 시민의 삶의 질과 서울이라는 도시의 품격을 높일 것이다.